肺炎

現在、日本の死因別死亡率では、1位癌、2位心疾患、肺炎は3−4位を行ったり来たりしています。特に80歳以上になると肺炎のリスクが急激に高まり、85歳では死因の第2位、90歳以上では死因の第1位が肺炎です。

肺炎の95%以上が65歳以上の高齢者で、その肺炎の70%以上が誤嚥に関係しているのです。厚生労働省の2022年の人口動態調査によると、日本では年間で約7万4000人が肺炎で死亡したと報告されています。

誤嚥に注意!!

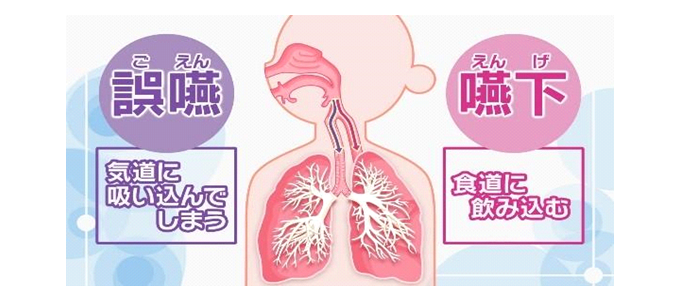

食べ物や唾液などを飲み込む働きを「嚥下」といいます。嚥下した食べ物や唾液などは、口から食道へと送られます。このように本来は食道に送られるものが、誤って気道に入り込んでしまうことを「誤嚥」といいます。

この誤嚥によって起こるのが「誤嚥性肺炎」です。

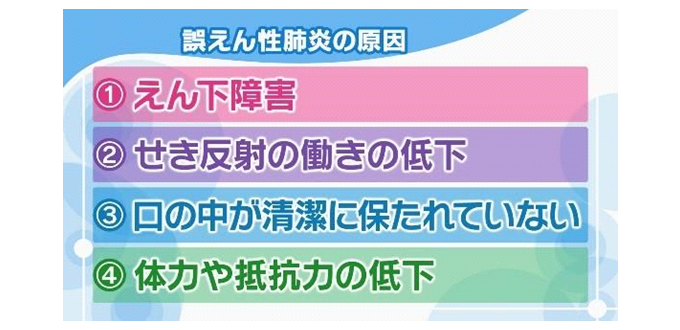

誤嚥性肺炎が高齢者に多い主な4つの理由

[理由1:嚥下障害]

高齢になると、うまく飲み込むことができない嚥下障害が起こりやすくなります。主に脳卒中やパーキンソン病、アルツハイマー型認知症などの病気が原因で起こることが多く、また、誤嚥性肺炎は、寝たきりの人に多く発症します。

[理由2:咳反射の働きの低下]

通常、誤嚥が起こると、反射的に咳をして気管に入ったものを口に戻します。本来睡眠中も咳反射が起きますが、高齢者や脳卒中を起こした人は、咳反射がうまくできず、睡眠中の呼吸に伴って唾液などが少しずつ気管に入っていき、結果として誤嚥性肺炎が起こることがあります。

[理由3:口の中が清潔に保たれていない]

特に持病や何らかの後遺症がある高齢者では、口の中の清潔が保たれにくい為、細菌が繁殖しやすく、飲食物や唾液と一緒に気管に入って、誤嚥性肺炎を発症しやすくなります。 肺炎の原因で最も多い肺炎球菌という細菌は、国内の高齢者の3〜5%の鼻や喉の奥に住みついていることがわかっています。また、歯周病の原因となる嫌気性菌が誤嚥性肺炎の原因になることもあります。

[理由4:体力や抵抗力の低下]

高齢者や重い病気のある人は、体力や抵抗力が低下していることが多く、誤嚥性肺炎を発症しやすくなります。

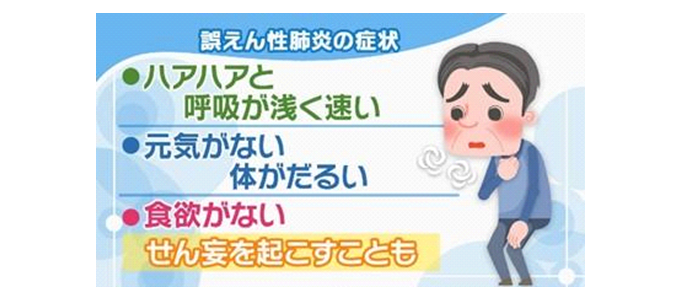

誤嚥性肺炎の症状

高齢者や重い持病がある人に多い誤嚥性肺炎では、高熱や激しい咳が出ることなく「ハアハアと呼吸が浅く速い」「何となく元気がない」「体が異常にだるい」「食欲がない」といった症状が多くみられます。「せん妄」といって話す言葉やふるまいなど意識に混乱がみられることもあります。 本人が体調の変化に気づいていないこともあるので、周りの人もいつもと違う様子を見逃さないようにしてください。

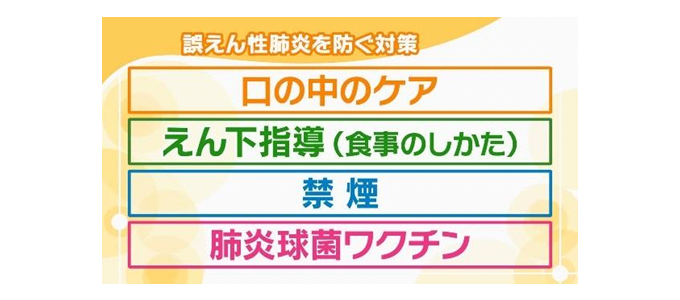

誤嚥性肺炎を防ぐ対策

誤嚥性肺炎の治療は、原因となる細菌に合った抗生物質(抗菌薬)を使うのが基本です。軽度なら飲み薬が使われ、中等度から重度の場合は入院し、点滴による治療が行われます。

日常生活でも、誤嚥性肺炎の悪化や再発を防ぐために次のような対策を行います。

[対策1:口の中のケア]

歯や舌は食べ物が付着し、細菌が繁殖しやすいので、毎食後と寝る前の1日4回行うことがすすめられます。歯ブラシで舌をみがくと舌を傷つけることがあるため、力を入れずに優しくみがくか、市販の舌用ブラシを使うようにしてください。入れ歯の掃除もこまめに行ってください。うがいも大事で、肺炎やインフルエンザの予防に効果があります。

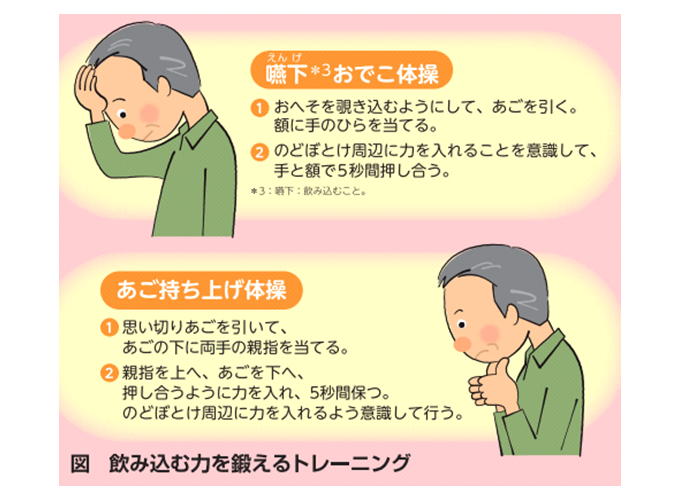

[対策2:嚥下指導]

誤嚥を防ぐ正しい食事の仕方を学びます。

[対策3:禁煙]

喫煙は気道が粘膜をきれいにする働きを抑制してしまうため、細菌がつきやすくなります。

[対策4:肺炎球菌ワクチン]

65歳以上の人や、60歳〜64歳の人で心臓・腎臓・呼吸器の病気やHIVがある人は、早めに一度受けることがすすめられています。

食事による誤嚥を防ぐ

- 良い姿勢(両足を床につけ、背筋を伸ばす)で食べる。

- 元気なうちは固いものを食べる(噛み応えのある食材を取り入れる)

- 少しずつ、ゆっくり、よく噛んで食べる。

- 『ながら食べ』をしない。

- 食後すぐ横にならない。

- 体温と温度差のある食物(温かい物、冷たい物)を摂る

⇒嚥下反射が強くなりやすい。 - 香辛料やハーブを上手に取り入れる。

⇒のど粘膜にあるセンサーを刺激し、嚥下反射を促す。

すでに嚥下反射の低下している人は。。。

そぼろのようなバラバラする細かい食材は一部が口の中に長くとどまる為、誤嚥に繋がりやすくなります。

わかめや海苔は口の中に張り付きやすく、スープのようなサラサラした物やなめこや里芋のような滑るものは気管に流れ込みやすいので要注意です!!

あんかけのように適度なとろみをつけると飲み込みやすくなり誤嚥を防ぐことが出来ます。

片栗粉や市販されているとろみ材を利用しましょう。